Fotos: René Roesler

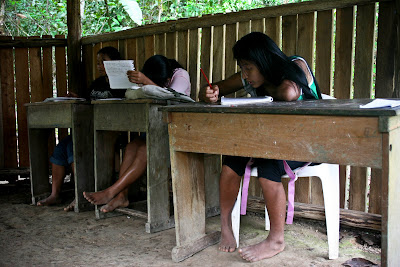

En Pantoja encontramos a René, un alemán estudiante de Ciencias Políticas que llevaba ya cuatro días en el pueblo esperando la llegada del barco de carga que nos llevaría a Iquitos. René es simpático y abierto y cuando llegamos conocía ya prácticamente a todos los habitantes de Pantoja, así que nos adaptamos muy rápido a la forma de vida del lugar. Pantoja es un cúmulo de viviendas que ha crecido alrededor de la guarnición militar que custodia la frontera. Según nos dijeron, consta de 520 habitantes “incluido niños” (la precisión no es baladí, porque es posible que más de la mitad de la población tenga menos de 10 años). En Pantoja las mujeres trabajan en las múltiples faenas domésticas; los niños se bañan en el río, se suben a los árboles a coger fruta y juegan a las chapas; y la mayoría de los hombres básicamente bebe cerveza. Según nos dijeron, una empresa extractora de petróleo ha obtenido hace poco la concesión de la zona y lleva algún tiempo realizando tareas de exploración. El pueblo está subvencionado desde entonces por la empresa, así que pocos motivos de preocupación tienen en Pantoja, de momento (cuando comiencen las labores extractivas, por desgracia, será otra cosa). Una tarde, por hacer algo, René, Alex y yo quedamos con Nicolás, un señor de allí, para dar un paseo por la selva a cambio de unos cuantos soles, pero cuando llegamos al día siguiente a las ocho de la mañana Nicolás ya había bebido demasiada cerveza, y no estaba en condiciones de hacer de guía. Fuimos por nuestra cuenta hasta donde pudimos. Al regreso, Nicolás y sus amigos, ya bastante contentos, nos invitaron a una cerveza, y nos dijeron que la ruta que habíamos hecho era la misma por la que él nos pensaba llevar.

La permanente fiesta que se vive en Pantoja se anima especialmente los jueves, cuando el pueblo se llena de indígenas y colonos que llegan en sus canoas para vender sus productos agrícolas y comprar enseres manufacturados en las tiendas del lugar, y también a los vendedores que vienen desde Nuevo Rocafuerte y montan sus puestecitos a lo largo de la calle principal. Entonces las mujeres se dedican a regatear y sus maridos, que han venido manejando la canoa, beben cerveza con los lugareños. Hay que decir que en Pantoja la gente tiene un carácter muy afable, y las borracheras que cogen son chispeantes y graciosas, propensas al baile, el cante y a divertidas e incoherentes conversaciones. Han sido unos días muy agradables, en Pantoja.

Alex, Charlotte, René y yo, sin embargo, preferíamos la mayoría de las veces esperar a la noche para empezar a beber cerveza. Durante el día holgazaneábamos en la hamaca y leíamos. Comíamos la comida que preparaban en una de las casas para los trabajadores de la empresa petrolera y, a las cinco de la tarde, cuando el calor menguaba, jugábamos al fútbol. En Pantoja tienen la costumbre de poner dos soles cada jugador, el equipo que gana se lleva todo el dinero y lo destina, cómo no, a beber cerveza. Alguna ronda gratis se ganó la selección europea que formábamos. Una tarde entramos en el destacamento militar a jugar con los soldados. Cuando llegó la hora de arriar la bandera, el partido se interrumpió bruscamente, y todos nos cuadramos mientras la bandera descendía. El contraluz del soldado que tocaba la corneta y el que arriaba la bandera, con sus figuras recortadas sobre un hermosísimo crepúsculo, era digno de una película de Clint Eastwood.

Al fin, al quinto día llegó el barco que esperábamos, el “San Martín”, y esa noche dejamos nuestras habitaciones en el único hotel que había en el pueblo, colgamos nuestras hamacas en el barco y dormimos allí mientras los cargadores aprovechaban el fresco de la noche para ir llenando la bodega. De madrugada, alguien que nos apuntaba con su linterna nos despertó. “Hola, soy la cocinera colombiana. Mucho gusto”. La cocinera colombiana del barco, que en realidad era un travesti, llegaba de beber cerveza y tenía ganas de departir con los forasteros. Por desgracia, no se le entendía nada de lo que farfullaba, y nosotros estábamos demasiado dormidos como para hacer amistad. A la quinta o sexta vez que nos dio la mano para presentarse tuvimos que ponernos un poquito serios para que se fuera y nos dejara dormir. Bajó las escaleras enojada, gritando: “soy la cocinera colombiana, soy la cocinera colombiana”. Días después, en Iquitos, todavía nos reíamos recordando esta anécdota, junto a muchas otras que nos iban suceder durante el viaje. No sabíamos lo que nos esperaba por pasar, a bordo del “San Martín”.